漏刻について

天智天皇の漏刻製作

近江神宮の御祭神天智天皇は、その10年(671)4月25日に漏刻を作り、大津宮の新台に置いて鐘鼓を打って時報を開始されました。その10年ほど前、斉明天皇の6年(660)にも中大兄皇子が漏刻を作られたとの記述があり、どちらにも「初めて」と書かれているので、その関係はよくわかっていません。そして斉明6年の方には日付がないので、天智10年のその日を太陽暦(グレゴリオ暦)に直して6月10日を時の記念日とされました。

この時の漏刻がどのようなものであったのか、文献には全く記載がなく、不明というしかありません。飛鳥の水落遺跡は斉明朝の漏刻の跡ではないかとされていますが、漏刻そのものが出土しているわけではありません。

漏刻の原理と保守管理

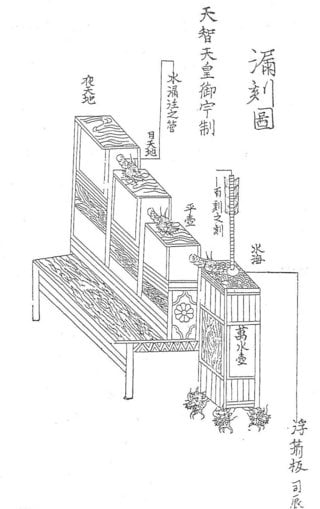

漏刻は水の流れ方が一定であることを利用したもので、四段の水槽の上段から順々に水が落ちていき、最下段の水槽に水が入ると、その水の量が増すに従ってそこに浮かべてある矢が浮き上がり、矢に付けた目盛を読むことにより時刻を知るようにしたものです。水槽を四段にすることにより、水槽の中の水量によって水圧が変わり流量も変わるのを防ぐことができます。

しかし当時は現代のような水道水があるわけではないので、不純物が混じって導水管が詰まったり流入速度が変ったり、あるいは冬期の凍結防止など、また夜間の運用のための灯明と監視役なども置かれたようです。また2つ以上の漏刻を比較したり日時計によって南中時を知り誤差を補正したようで、その運用はなかなか難儀なことであったことが文献からもうかがわれます。

時刻制度と漏刻の矢

矢の目盛についてはその時代の時刻制度とかかわってきます。中国では古くから1昼夜を100に分割した時刻制度が行われていました。矢には100の目盛を付け、古くは昼夜の長さの異同によって矢を変え、昼用と夜用と合せて40本以上の矢を取り替えて使用したといいます。不定時法で運用されたといえます。後には1本の矢を用い定時法で行われるようにもなったようです。不定時法は季節によって時刻が変わる江戸時代のような時刻制度、定時法は、時刻の刻み方は現代とはちがうものの考え方は現代と同じで、季節によって時刻が変らない時刻制度です。

日本では、1昼夜を12に分けて(12辰刻)十二支の名称で呼び、1辰刻を4つの刻(4刻 または4点)に分け、さらにその1刻を10に分けていた(10分)ことが『延喜式』などの文献から知られます。1辰刻は現在の2時間、1刻は現在の30分、1分(ぶ)は現在の3分に相当します。時計を持たない一般庶民は太陽の動きと明るさによって生活するしかなかったでしょうが、少なくとも平安時代の宮廷の正式な時刻制度としては、季節によって時刻が変らない、定時法が行われていたとされています。

『延喜式』にはこの時刻制度によって季節ごとの日の出日の入り時刻、宮廷の諸門の開閉時刻、役人の出退勤時刻などが書かれており、その基準は漏刻によって知られる時刻ですから、漏刻の目盛もおそらく定時法で、1本に48の目盛を目盛って用いていたのではないかと考えられます。(100の目盛であったとか不定時法であったとかの説もあります)そして門の開閉時刻や1辰刻ごと、1刻ごとに太鼓または鐘を鳴らして時報を行ったわけです。

飛鳥資料館『飛鳥の水時計』掲載の漏刻台想像図

天智天皇の10年に大津宮で漏刻を初めて設置して時報を開始したというのは、この12辰刻・48刻制による定時法による時刻制度を始めたことを示すものとして、斉藤国治氏『古代の時刻制度』は述べています。それまで太陽の動きによって不定時法的に宮廷祭祀や行政も時報も行われていたのを改め、定時法による時刻制度を開始したということになります。明治維新後の暦法・時法改革に匹敵する大改革であったといえるでしょう。しかも、漏刻そのものは中国の技術の導入であったわけですが、中国の100刻制に対して日本では独自の48刻制を採用したということです。そして現在の時法でいえば3分刻みの精密さで時刻を測り、律令体制の確率に資していったのです。日月食の時刻の計算なども(しかも日本では見えない日食の予想時刻の計算までも)その時刻制度によって行われていたことが平安時代の文献に見えます。

その後奈良時代に入って太宰府や多賀城、各国府などにも漏刻が置かれていったことが文献に見え、平安時代の末までは使用されていたのですが、その後律令体制の崩壊とともに徐々に廃絶していったようです。また、近江神宮の漏刻は大きな石造物であるわけですが、持ち運びのできるものもあったようで、天皇の行幸の際には必ず漏刻を携行し、漏刻博士や守辰丁(管理係)も同行したとのことです。

なお、平安時代の文献によれば1日100刻制も行われていたようです。

参考 斉藤国治『古代の時刻制度』(雄山閣出版)

橋本万平『日本の時刻制度』(塙書房)

飛鳥資料館『飛鳥の水時計』 など